Свыше 2,7 тыс. отечественных беспилотников будут выполнять задачи в интересах госкомпаний

14 марта 2025

Российский флот авиационных беспилотников на март 2025 года достиг 120 тысяч, включая 424 тяжелых БАС

Замруководителя Росавиации Андрей Потемкин на видеоконференции с представителями российских регионов доклад «Реализация национального проекта "Беспилотные авиационные системы" Федеральным агентством воздушного транспорта», рассказал о тенденциях развития беспилотной авиации в стране.

Он отметил, что по состоянию на март: учтено 120 тыс. БВС; зарегистрировано 424 тяжелых беспилотника (все они преимущественно используются для сельского хозяйства); общий налет составил около 245 тыс. летных часов; сертифицированы 86 эксплуатантов БАС; выдано 5 сертификатов типа БАС – на тяжелые беспилотники.

Компания «Транспорт будущего» представила на выставке NAIS-2025 первый в России сертифицированный беспилотный агрокомплекс S-80 (агродрон), предназначенный для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, способный обработать до 18 га площади полей в час

Он напомнил, что в соответствии с приказом Минтранса РФ №236 (от 08.07.2024) с сентября 2024 года в России действуют 60 зон свободных полетов для беспилотных воздушных судов (БВС) весом до 30 кг.

Росавиация направила предложения по 170 зонам полетов для БВС в Минтранс для последующего включения в проект приказа.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании коллегии Росавиации, посвященном перспективам развития авиационной отрасли сообщил, что свыше 2,7 тыс. отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) будут выполнять задачи в интересах компаний с государственным участием.

Он сказал: «Мы видим, насколько беспилотники эффективны в сельском хозяйстве в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в поисково-спасательных операциях. <...> Более 2700 отечественных БАС будут выполнять регулярные задачи по интересам федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственными участием».

Савельев высоко оценил результаты работы Росавиации в 2024 году.

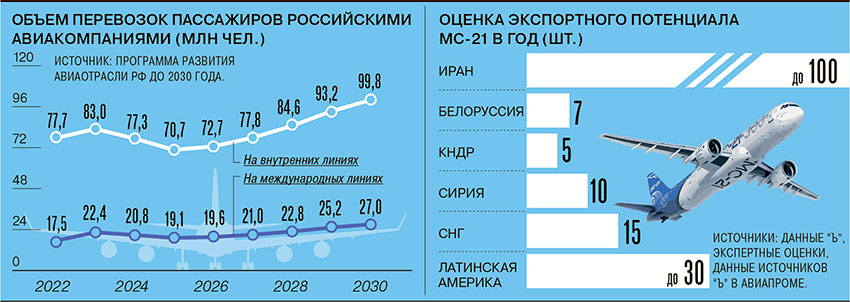

Так, за прошедший год российскими авиакомпаниями было перевезено 111,7 млн пассажиров, что на 5,9% больше уровня 2023 года.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в 2025 году ожидается незначительное снижение пассажиропотока до 109,7 млн человек.

В рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» планируется построить новые аэропорты в Омске, Шерегеше, Иркутске, а также реконструировать аэропорты Владимира и Смоленска, восстановить гавани на возвращенных территориях.

Сейчас в нашей стране 225 аэродромов, а к 2030 году их будет 242.

В 2024 году фактический объем пассажирских авиаперевозок оказался выше, чем был заложен в КПГА, а вот экспортный потенциал МС-21 пока что остается чисто гипотетическим

Он подчеркнул: «Сегодня она [авиация] демонстрирует настоящий характер – в непростых геополитических условиях нам удалось сохранить авиационный флот, профессиональное кадровое ядро и научно-производственный потенциал. Это стало результатом кропотливой работы коллективов авиакомпаний, аэропортов, предприятий по техническому обслуживанию и образовательных организаций».Вице-премьер также отметил, что в 2024 году обеспечена устойчивая эксплуатация более 2000 воздушных судов, сохранен высокий уровень безопасности полетов.

По словам руководителя Росавиации, в 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 воздушных судна отечественного производства: 4 самолета и 49 вертолетов.

При этом из-за отсутствия ресурсов и невозможности выполнения ремонта авиакомпаниями выведено из эксплуатации 58 воздушных судов.

Это вынужденная мера, связанная с текущим состоянием парка воздушных судов.

Сейчас в парках авиакомпаний, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, насчитываются 1138 самолетов и 920 вертолетов.

Несмотря на выбытие техники, общий парк авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, остается достаточно большим: 1138 самолетов и 920 вертолетов.

Так, в 2024 году в государственный реестр было добавлено 53 новых воздушных судна российского производства (4 самолета и 49 вертолетов).

Таким образом, несмотря на большие трудности и невозможность закупить импортную технику, за год в количественном составе российский авиапарк практически не изменился.

А вот государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) опубликовала очередной дайджест «Транспорт в деталях», посвященный состоянию и перспективам развития рынка гражданских вертолетов в России.

Основу вертолетного парка РФ по-прежнему составляет трудяга Ми-8

Анализ агрегированной информации, маркетинговых исследований компании и данных от партнеров ГТЛК показал, что:- около 70% эксплуатируемых в стране вертолетов старше 25 лет;

- для замены парка требуется поддержка на государственном уровне;

- ожидается снижение общего налета;

- сегмент тяжелых вертолетов — наиболее многочисленный и на 90% состоит из модификаций Ми-8;

- высокий износ парка приведет к ежегодному выбытию до 86 вертолетов;

- модернизацию парка сдерживают санкционные ограничения, высокая стоимость новых вертолетов и рост затрат на ТО, недостаток финансовых средств у эксплуатантов.

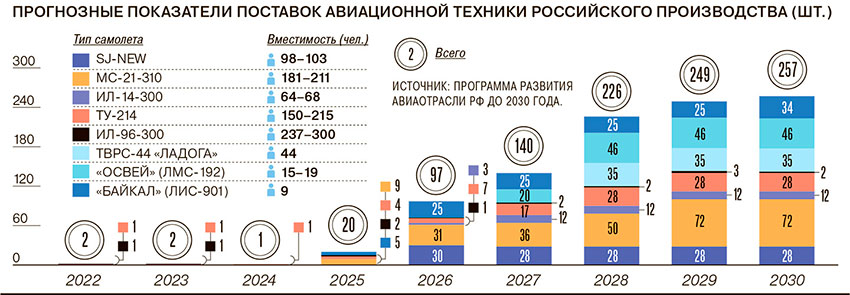

Таков был план развития отечественного авиапрома в 2002 согласно КПГА, но к 2025 году всем стало понятно, что целевые показатели до 2030 года практически недостижимы, так что сейчас речь идет даже не о корректировке, а о написании новой программы

Для сравнения: в 2023 году тоже было построено девять гражданских авиалейнеров, при этом серийные самолеты авиации общего назначения (АОН) в учет не брались. В 2022 году было построено 16 машин, а в 2021-м – 19 машин отечественной разработки, в 2020-м самолетов было собрано 20 ед., в 2019-м – 23 машины, в 2018-м – 35 самолетов и в 2017 году – 41 борт.При этом по сообщению «Ъ» в ходе аудита заводов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) консультанты Сбербанка и «Газпром нефти» пришли к выводу об отсутствии «экономически оправданного спроса» на 1 тыс. новых отечественных самолетов до 2030 года.

Проверка также выявила риски переноса сроков и роста себестоимости самолетов, что может потребовать увеличения государственного субсидирования.

В конце декабря 2024 года на Иркутском авиазаводе (ИАЗ) в первый раз в воздух поднялся частично импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21-310.

На опытной машине с бортовым номером RF-73055 (заводской номер МС.0012) установлено крыло из зарубежных композиционных материалов, два российских двигателя ПД-14 и ряд отечественных бортовых систем.

Другая опытная машина с бортовым номером RF-73057 (заводской номер МС.0013) с полным импортозамещением бортового оборудования, по утверждению министра Антона Алиханова, должна совершить первый полет в марте-апреле 2025 года.

Первый полет первого опытного образца МС-21-300, предназначенного для летных испытаний, состоялся 28 мая 2017 года.

Теперь ведомство больше не настаивает на полной замене всех зарубежных комплектующих, что было основной целью программы КПГА с 2022 года, когда западные поставщики ушли из России.

Вместо этого министерство ожидает сертификации в этом году «модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем» по сравнению с базовой версией самолета, в которой использовалось около 70% иностранных деталей.

Об этом говорится в опубликованных министерством 26 февраля условиях конкурса (его итоги подведут 18 марта – авт.) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для сертификации самолета Superjet 100 (сборка на фото выше).

На эти цели ведомство готово выделить 27,6 млрд руб. в 2025–2027 гг.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил на заседании президиума совета законодателей РФ, что полеты импортозамещенных самолетов МС-21 SJ-100 ожидаются в первой половине 2025 года, после чего начнутся сертификационные летные испытания.

В интервью ТАСС министр сказал: «Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия».

Он уточнил, что сейчас в разной степени готовности в производстве находятся 13 самолетов МС-21 (сборка МС-21 на фото выше).

и 20 лайнеров SJ-100.

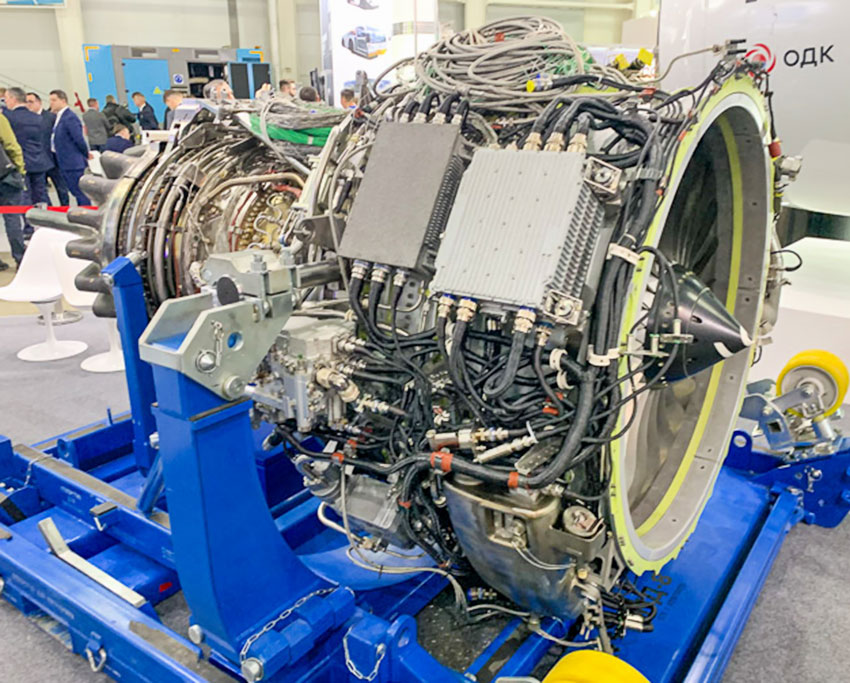

Справка: двигатель ПД-14 разрабатывается специально для российского пассажирского самолета нового поколения МС-21.

Для установления на самолеты партия двигателей была передана в конце февраля этого года.

Головной разработчик изделия – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – «ОДК-Пермские моторы»

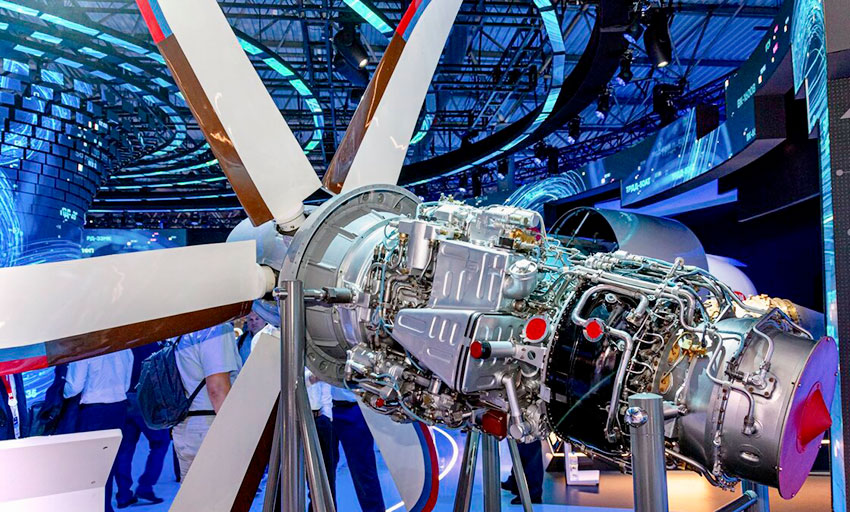

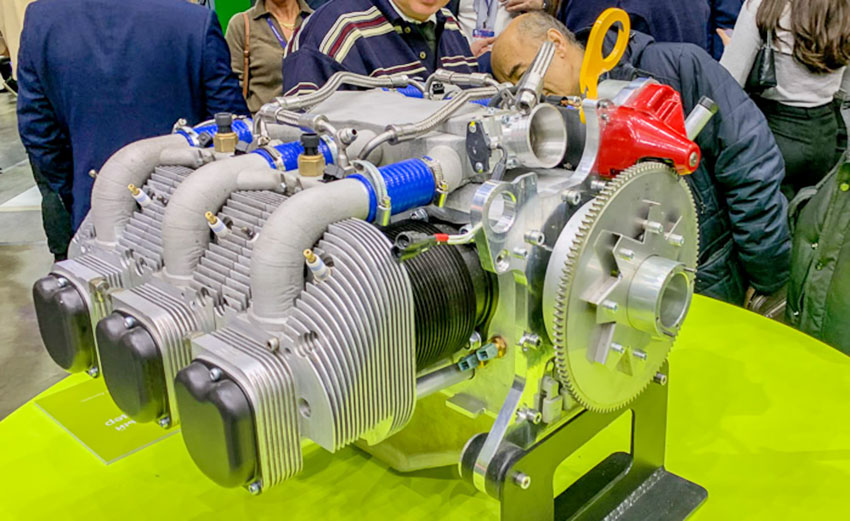

Двигатель ПД-8, предназначен для лайнера SJ 100 и был представлен «Ростехом» 5 февраля на выставке NAIS-2025 (на фото ниже).

Над ним работает предприятие «ОДК-Сатурн».

Испытания двигателя на Sukhoi Superjet 100 должны были начаться в 2023 году, но были отложены из-за конструкционных изменений.

До этого SJ-100 испытывался с российско-французским двигателем SaM146.

Еще из авиановостей: по сообщениям на различных сайтах в Интернете, на Ульяновском авиазаводе «Авиастар» в 2024 году было построено 6 серийных транспортных самолетов двойного назначения Ил-76МД-90А (на фото ниже).

В конце прошлого года начала проходить заводские приемо-сдаточные испытания серийная машина Ил-76МД-90А, построенная в зачет 2024 года.

А вот самарский завод «Авиакор» собрал в конце февраля 2025 года первый фюзеляж нового пассажирского самолета ТВРС-44 «Ладога», который будет отправлен на финальную сборочную линию Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, сообщил глава корпорации Алексей Гусев (на фото ниже).

Справка: разработку 44-местного самолета «Ладога» в УЗГА начал в 2021 году.

Этот двухмоторный турбовинтовой самолет должен заменить устаревшие советские самолеты Ан-24 /26, а также турбовинтовые машины западного производства ATR 42 и De Havilland Dash-8, используемые для пассажирских перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке России.

При этом УЗГА не имеет опыта в проектировании самолетов, хотя до 2022 года завод занимался лицензионной сборкой чешских региональных турбовинтовых бортов Let L-410 и австрийских учебных машин Diamond DA42.

Главный конструктор предприятия Вадим Демин в 2019 году упоминал, что при проектировании «Ладоги» за основу был взят L-610 – удлиненная версия популярного самолета L-410.

Этот легкий многоцелевой самолет для местных авиалиний (МВЛ) был разработан чехословацкой компанией Let в самом конце еще советской эпохи и впервые поднялся в воздух в 1988 году.

Тогда производитель успел собрать восемь прототипов, но позже остановил разработку, так как основной заказчик в лице СССР прекратил существование, а российской рыночной экономике, находившейся в стадии становления (т.н. «лихие 90-е») было не до авиационных новинок, тем более зарубежных.

Изначально УЗГА планировал оснастить ТВРС-44 парой собственных турбовинтовых двигателей ВК-800С, но позднее выбрал 2400-сильный «Климов ТВ7-117СТ-02» – дефорсированную версию мотора, предназначенного для более крупного пассажирского турбовинтового лайнера Ил-114-300 (на фото ниже).

Изначально ожидалось, что «Ладога» поступит в эксплуатацию в 2025 году, но теперь первые поставки сдвинуты вправо – на 2028 год.

Планируемый объем поставок до 2030 года был сокращен на 35 самолетов, до 105 бортов.

Кстати, из-за задержки с поставками ТВРС-44 «Ладога» дочерняя структура Росавиации – ГосНИИ ГА заказал сертификационные работы по продлению срока службы турбовинтовых самолетов Ан-26 с 50 до 60 лет.

Кроме того, в УЗГА также ведется разработка новых турбовинтовых самолетов меньшей вместимости.

Например, одномоторный 9-местный ЛМС-901 «Байкал» (на фото ниже) должен заменить советского поршневого долгожителя – биплан Ан-2.

Совместно с Беларусью разрабатывается ЛМС-192 «Освей» (на фото ниже), который должен стать отечественным аналогом 19-местного L-410.

Первые поставки этого самолета ожидаются в 2027 году.

Пока авиашоу МАКС временно не проводится, роль главной национальной авиационной выставки принял на себя NAIS, который в этом году состоялся в Крокус-Экспо.

И основным профильным шоу-стоппером NAIS'25 оказался одномоторный четырехместный учебно-тренировочный самолет PV-10 Tango,

полностью разработанный и построенный в нашей стране компанией Spectra Aircraft (входящей в холдинг S7 Group) с использованием отечественных композитных материалов.

Его 200-сильный мотор АПД-510 «Лидер» с электронной системой управления, также российской разработки, демонстрировался тут же и также стал одним из значимых экспонатов (на фото ниже).

P.S. Если в отечественной классической авиации сохраняются серьезные проблемы в области авиапрома (прежде всего из-за импортозамещения, которое на порядки сложнее, чем в автопроме), при том что парк авиалайнеров преимущественно иностранного производства, и удается поддерживать в работоспособном состоянии, но и здесь перспективы достаточно туманные, то в сегменте БВС дела обстоят достаточно хорошо и прогресс как говорится на лицо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал и следите за обновлениями!

Подписаться.

Наш интернет магазин: irim3.ru

Загрузка

|

|

- Комментарии

Мэр Сергей Собянин намеревается запустить в 2026 году еще 15 беспилотных трамваев «Львенок-Москва»

По словам Мэра Собянина 2025 год стал для московского трамвая знаковым

09.01.2026

В России к 2028 году появятся еще два прототипа робокаров 5-го уровня автономности

Российская дорожная карта по цифровизации транспорта предусматривает, что в 2026 году пробег беспилотных автомобилей по дорогам составит 16,5 млн км

26.12.2025

МФТИ и МАДИ создали беспилотную «Газель e-NN» c пятым уровнем автономности

Ученые МФТИ и инженеры МАДИ создали полный стек технологий для беспилотной электрической «Газели e-NN»

23.12.2025

Роботакси Waymo заблокировали улицы Сан-Франциско из-за массового отключения электричества

Масштабное отключение электроснабжения в Сан-Франциско в прошлый уик-энд привело и к сбоям в работе беспилотных такси Waymo из-за проблем со светофорами

22.12.2025

К 2035 году до 90 процентов трамваев в Москве будут беспилотными

До конца 2025 года в Москве начнется тестирование четвертого беспилотного трамвая

18.12.2025

Российский стартап Navio представил на конференции AI Journey'25 полностью автономный шаттл L5 – видение пассажирского транспорта будущего

Беспилотный 36-местный шаттл Navio L5 с автономностью 5-го уровня по SAE демонстрирует российский взгляд на будущее городского транспорта

21.11.2025

Китайская компания Xpeng Motors ввела в строй производственную линию по выпуску летающих автомобилей

Xpeng Motors запускает первую в мире серийную линейку модульных летающих автомобилей

06.11.2025